創業250周年

1770-2020

これもひとえに地域の皆さまと患者さまのご支援の賜物と、心から感謝申し上げます。

本院は明和7年(1770)に業祖名倉直賢が千住の地で接骨業をはじめ、

さまざまな時代において関東一円から来院される患者さまに寄り添ってまいりました。

これからも、質の高い医療を千住の町で皆さまにご提供していく所存でございます。

今後ともなにとぞご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

名倉医院 理事長兼院長 名倉直孝

“IL-1β mediates NGF and COX-2 expression through transforming growth factor-activating kinase 1 in

subacromial bursa cells derived from rotator cuff tear patients”

Journal of Orthopaedic Science,2019.

“Three-dimensional full-scale bone modeling for preoperative simulation of surgery in patients with

elbow contractures due to bone deformities”

Clinical Case Reports,2017.

“上腕骨外側上顆炎に対する局所麻酔下ドリリングおよびアンカーを用いた腱固定術3例の短期成績”

日本肘関節学会誌,2016.

“変形治癒による肘関節拘縮に対して3次元立体骨モデルを用いた関節授動術に関する検討”

臨床整形外科,2014.

一般社団法人日本損害保険協会2016年度交通事故医療に関する一般研究助成助成金取得(100万円)

「外傷性腱板損傷後疼痛関連因子の経時的変化の検討による疼痛と組織修復の解明」

肩関節鏡 Hawaii cadaver training 修了(2014年 ハワイ大学)

当院は時代の変化と共に骨つぎから整形外科へと形を変え、今日まで永きに渡り医業を営んで参りました。

そして、現在、私が千住・名倉医院の8代目を受け継いでおります。

かつては関東一円から1日500人もの患者さまが戸板や大八車に載せられ受診されたと記録されており、私の幼い頃にも醫院の周囲に病棟代わりの宿が5軒ほどありました。

今も親子何代にも渡り通っていただいている患者さまが多くいらっしゃいます。

皆さまのより身近なところで名倉の医療をご提供できればと、2004年より北千住駅前に分院を設けております。

今後も、地域に貢献しながら、患者さまひとり一人にお力添えができるよう、心を尽くしてまいります。

明和7年(1770)業祖名倉直賢(1750-1828)が、千住の地で接骨業をはじめる。幼少期より武術に興味を持ち、楊心流柔術及び剣術で免許皆伝の腕前を持っていた直賢は、柔術の中から骨関節損傷の治療法「骨接ぎの術」を取得。明和9年(1772)の目黒行人坂の大火では、薬法や接骨の技術を生かして怪我を負った人々の治癒に当り、この時の経験から人助けの使命感を強く自覚。その後、高名な幕府医官多岐安叔の下で医学を修行し、薬方を学び後の秘伝の膏薬を編み出すなど業績を残した。

独自の「黒膏」という練薬や、副木と包帯を用いた患部固定術は評判を呼び、名倉彌一の時代には、

骨折や脱臼を負った人々が関東一円から千住を訪れるようになる。

夜が明けると、患者を運ぶ戸板や駕籠の行列で旧道が埋まり、遠方から訪れる人のための宿泊施設が

付近に設立されたと言われている。

時代が明治に移り、医学教育制度が大きく改正される中、名倉謙蔵は、東大医学部の前身である東大の別科を卒業し、最新の医学知識を学んだ。その後、名倉家は代々整形外科の専門医院として家業を継ぐ。

名倉重雄は大正8年(1919)、東大医学部を卒業後、県立愛知医科大学(現名古屋大学)医学部の初代整形外科主任教授、東京厚生年金病院初代院長を歴任。昭和25年(1950)には、骨端症の研究に対し、日本学士院賞を受賞した。

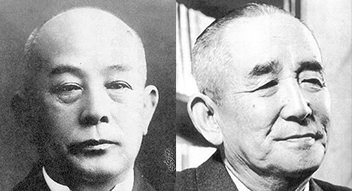

第五代名倉謙蔵

(1866-1939)

第六代名倉重雄

(1894-1985)

北千住駅西口の北千住駅前通り(きたロード1010)から旧日光街道(北千住宿場町通り商店街)を右折し、商店街を荒川の方向へ直進し、商店街を抜けた先の右手に名倉医院があります。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00~12:00 | |||||||

| 13:00~16:00 |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|

| 院長 | 院長 | 院長 | 院長 |