肩鎖関節脱臼

肩鎖関節脱臼は、肩の上部にある鎖骨と肩甲骨の関節が外れ、痛みや腫れ、腕の可動域制限を引き起こす外傷です。転倒やスポーツ中の衝突など、肩に強い外力が加わることで発症します。軽度から重度まで段階があり、治療法は損傷の程度に応じて異なります。

肩鎖関節脱臼例図解(右肩)

肩鎖関節脱臼例図解(右肩)

肩鎖関節とは?

肩鎖関節は、鎖骨の外側端と肩甲骨の肩峰が連結する部分で、肩関節全体の動きにおいて微細な調整を担っています。この関節は以下の靱帯によって安定しています

・肩鎖靱帯(けんさじんたい)

肩峰と鎖骨を直接つなぎ、水平面での安定性を保つ

・烏口鎖骨靱帯(うこうさこつじんたい)

肩甲骨の烏口突起と鎖骨をつなぐ。垂直方向の支持に重要

これらの靱帯が強い外力で損傷を受けると、鎖骨が肩峰に対してずれたり浮き上がったりして、肩鎖関節脱臼が起こります。

原因

主な原因は、肩部に強い外力が加わることです。具体的には

✅ 転倒時に手をついた際の衝撃

✅ 肘を通じて肩に力が伝わるような倒れ方

✅ ラグビーや柔道などでの衝突

✅ 自転車・バイク事故

年齢を問わず発生しますが、特に10代〜40代の活動的な世代での発症が多く見られます。

症状

肩鎖関節脱臼の主な症状は以下の通りです

・肩の上部、特に鎖骨の外側に鋭い痛み

・肩の可動域制限(腕を上げると痛い)

・鎖骨の突出(腫れと変形)

・腫脹・内出血・熱感

・重度では鎖骨の浮き上がりを確認

特に、肩鎖関節部を指で押すと、鎖骨がバネのように上下する「ピアノキーサイン」が見られる場合があります。これは靱帯の断裂により、鎖骨が浮いてしまうために起こる現象です。

損傷の分類

肩鎖関節脱臼は、損傷の程度により以下のように分類され、治療方針を決定する指標となります。

【Tossy分類(3段階)】

Tossy I型

靱帯が伸びたのみ(捻挫)

Tossy II型

肩鎖靱帯の断裂、烏口鎖骨靱帯は温存

Tossy III型

両靱帯が断裂し、鎖骨の浮き上がりが著名

【Rockwood分類(6段階)】

Tossy分類をさらに細分化した分類で、手術適応の検討にも用いられます。

I型:捻挫(靱帯の微小損傷)

II型:肩鎖靱帯の断裂、烏口鎖骨靱帯は温存

II型:両靱帯断裂、垂直方向に完全な脱臼

IV型:鎖骨が後方に脱臼

V型:III型よりも脱臼が高度

VI型:鎖骨が下方に脱臼(非常に稀)

診断

整形外科では以下の方法で診断を行います

✅ 視診・触診

鎖骨の位置、変形、圧痛の有無を確認

✅ X線検査(正面・軸位・ストレス撮影)

鎖骨と肩峰の位置関係を評価

✅ CTやMRI検査

骨折合併の有無や靱帯・関節周囲の損傷評価(重症例で使用)

※脱臼と同時に烏口突起や鎖骨の骨折がある場合、別の治療戦略が必要となるため、精密な画像評価が重要です。

治療

肩鎖関節脱臼の治療は、損傷の程度と患者さまの生活背景に応じて異なります。

【保存療法(非手術)】

主にRockwood I〜II型、III型の一部が対象です。

✅ 三角巾やクラビクルバンドの固定

✅ NSAIDsなどの鎮痛薬内服

✅ アイシングで炎症の軽減

✅ 可動域訓練 、筋力トレーニング

保存療法でも、外見的な鎖骨の突出が残る場合がありますが、日常生活やスポーツに支障がないケースも多く見られます。

【手術療法】

以下のような場合は手術を検討します

・Rockwood III型で美容・機能面に不満

・Rockwood IV〜VI型(骨折・後方脱臼)

・若年アスリート・肉体労働従事者

手術方法の一例:

ワイヤー固定(テンションバンド)、プレート固定(フックプレートなど)、靱帯再建術(人工靱帯や自家腱の移植)、関節鏡視下による低侵襲手術などが挙げられます。

再発予防

肩鎖関節脱臼は一度発症すると、再発や慢性的な肩の不安定性を引き起こす可能性があります。再発予防には以下の点が重要です:

◯ 肩甲帯(けんこうたい)の筋肉訓練

◯ 十分な回復期間を取る

◯ コンディションを整てからスポーツ再開

◯ 転倒・接触予防のためのフォーム修正

◯ テーピングやプロテクターの活用

また、日常生活では以下の点にご注意ください

・無理に動かさず、適切に活動量を調整する

・就寝時に肩が圧迫されない工夫をする

(枕の使用や体位に注意)

・PC操作時に肘掛けを活用する

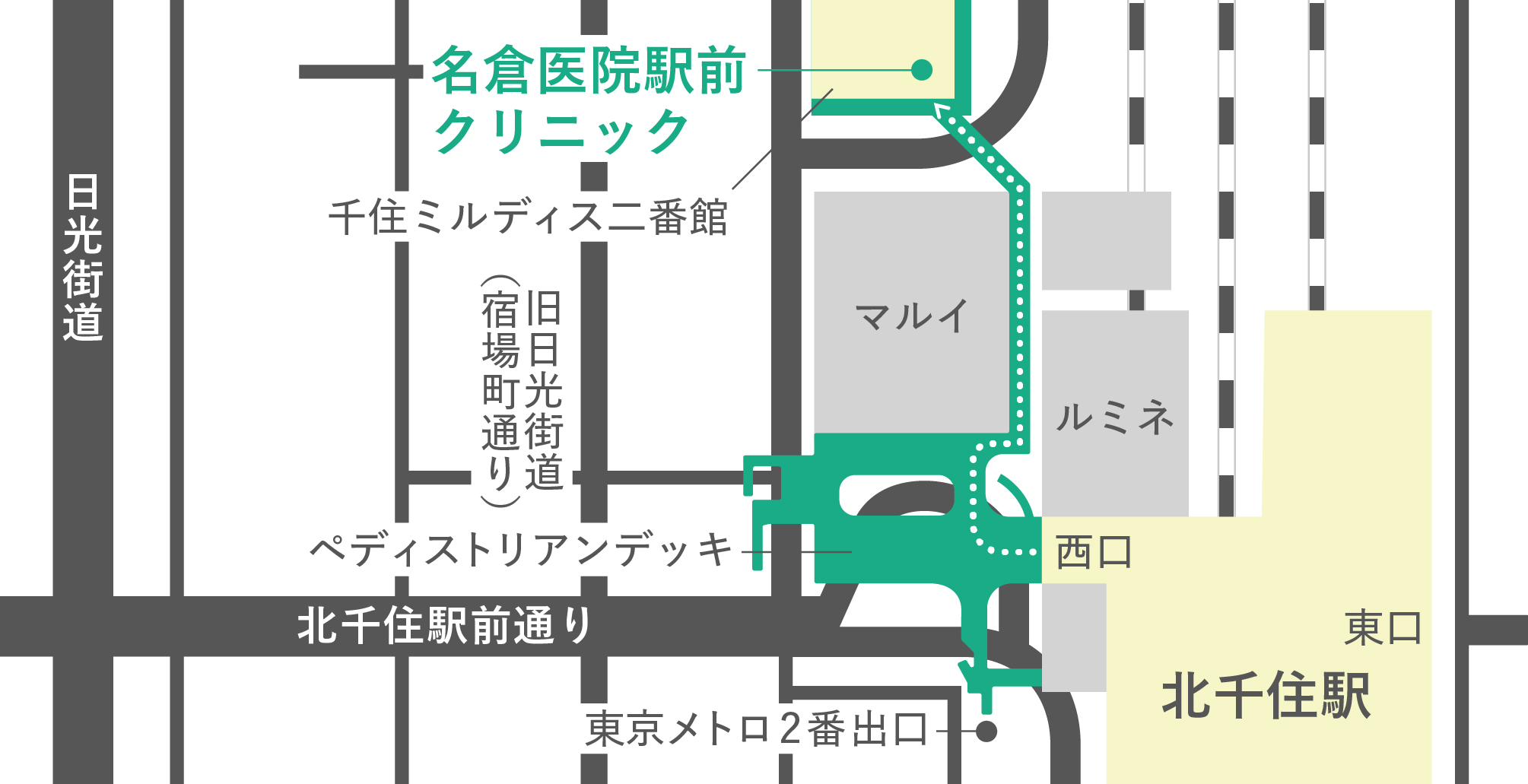

当院のご紹介

症状やご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

およそ250年前から千住の地で親しまれてきた名倉医院の分院として、その歴史の中で培われた知識や技術を土台として最新の医療を提供しております。

※手術やより高度な治療が必要と判断された場合は、適切な医療機関へご紹介させていただいております。