上腕骨顆上骨折

お子さんが転倒して肘を痛がると、親御さんとしてはとても心配になります。

小児に発生する肘周辺の骨折の中で最も頻度が高いのが、「上腕骨顆上骨折(じょうわんこつ かじょう こっせつ)」です。

特に5〜7歳の子どもによく見られ、放置したり対応が遅れたりすると、血管や神経の損傷といった深刻な合併症を引き起こすことがあります。

上腕骨顆上骨折とは

上腕骨顆上骨折とは、肘関節のすぐ上にある「上腕骨遠位部(じょうわんこつ えんいぶ)」が折れる外傷です。

「顆上」とは、肘関節を構成する骨の膨らみ(外側顆・内側顆)の上部を指し、骨が最も細く脆弱な構造をしている部位です。

5〜7歳の子どもに多い理由

この年齢の子どもは骨の成長が著しく、骨がまだ十分に硬化しておらず、弾力性に富んでいます。また、活発に走り回る年齢でもあるため、転倒による外傷のリスクが高くなります。特に、転倒時に手をついて衝撃を吸収しようとした際に、肘関節へ強い力が加わり、顆上部が骨折するケースが多くみられます。

骨折のタイプ

この骨折は、肘関節の曲がり方によって大きく以下の2タイプに分類されます。

・伸展型骨折(しんてんがたこっせつ)

全体の約97〜99%を占める。転倒時に手をついて肘が過度に伸ばされたときに発生。

・屈曲型骨折(くっきょくがたこっせつ)

稀なタイプで、肘を曲げた状態で先端に直接衝撃が加わることで起こる。

それぞれで骨片のズレ方(転位)や症状が異なり、治療のアプローチにも違いがあります。

骨折のメカニズム

伸展型の骨折機序

転倒して手をついた際、肘が過伸展されて「FOOSH(Fall On Outstretched Hand)」という典型的な外傷パターンが発生します。

このとき、肘の後方にある肘頭(ちゅうとう)が上腕骨遠位部をてこの原理のように圧迫し、骨折が起こります。特に関節前方の骨皮質に負荷が集中し、そこから骨折線が入り、骨片は後方へ転位する傾向があります。

屈曲型の骨折機序

一方、屈曲型は肘を曲げた状態で肘頭に直接力が加わることで発生します。骨折線は後方から前方へ入り、骨片は前方に転位する傾向を示します。

伸展型骨折

伸展型骨折

折れ易い構造的弱点

上腕骨遠位部は、内外側の「柱(カラム)」を繋ぐ形で構成され、橋のような構造を持っています。この部分は成長軟骨や未骨化の部分が多く、6〜7歳では一時的に力学的な強度が低下する時期にあたります。そのため、小さな外力でも骨折を引き起こしやすいのです。

症状と診断

主な症状

・肘周辺の強い痛み

・腫れや変形

(特に関節の前方に陥凹=“パッカーサイン”)

・肘の可動制限

・骨折部の転位による左右差

・手や指先の色の変化、冷感

● 注意すべき合併症

もっとも注意すべきは、上腕動脈や正中神経の損傷です。

✅ 手指が蒼白で脈が触れない

✅ 指がしびれて動かしにくい(神経損傷)

このような兆候が見られる場合、「フォルクマン拘縮」という重篤な後遺症を引き起こすリスクがあるため、速やかな対応が必要です。

診断

まずは、受傷時の状況や痛みの部位について詳細に問診を行い、受傷機転を把握します。続いて、身体診察により肘の変形や腫脹の有無を確認するとともに、血流や神経の状態を評価します。具体的には、手指の色・温度・脈の触知、さらに感覚や運動機能のチェックを行います。

画像診断としては、X線検査が基本となります。これにより、骨折の有無や転位の程度、骨片の位置関係を把握します。必要に応じて、CT検査による骨折の詳細な形状の確認や、MRIによる靭帯・神経・血管などの軟部組織の評価も行われます。

応急処置

🔴患部を安静にする:動かさずに保持

🔴冷却する:氷嚢をタオルで包み15〜20分

🔴固定する:三角巾や副木で肘を固定

🔴早急に医療機関を受診

※ 手指が青白い、しびれている、動かせないなどの症状があれば、夜間・休日でも救急受診をして下さい。

まとめ

上腕骨顆上骨折は、小児に最も頻発する肘の骨折であり、適切な対応を行えば、通常は良好な予後が得られます。しかし、血管や神経の損傷を伴うと後遺障害を残す可能性もあるため、早期発見・治療が極めて重要です。

「ただの打撲だろう」と油断せず、お子さんが肘を痛がっている場合には、できるだけ早く整形外科を受診してください。また、日頃から安全な遊び場の確保や、家庭内の転倒防止対策を心がけることも、骨折予防に役立ちます。

親御さんが適切な知識を持つことで、お子さんの健康と未来を守る第一歩となるでしょう。

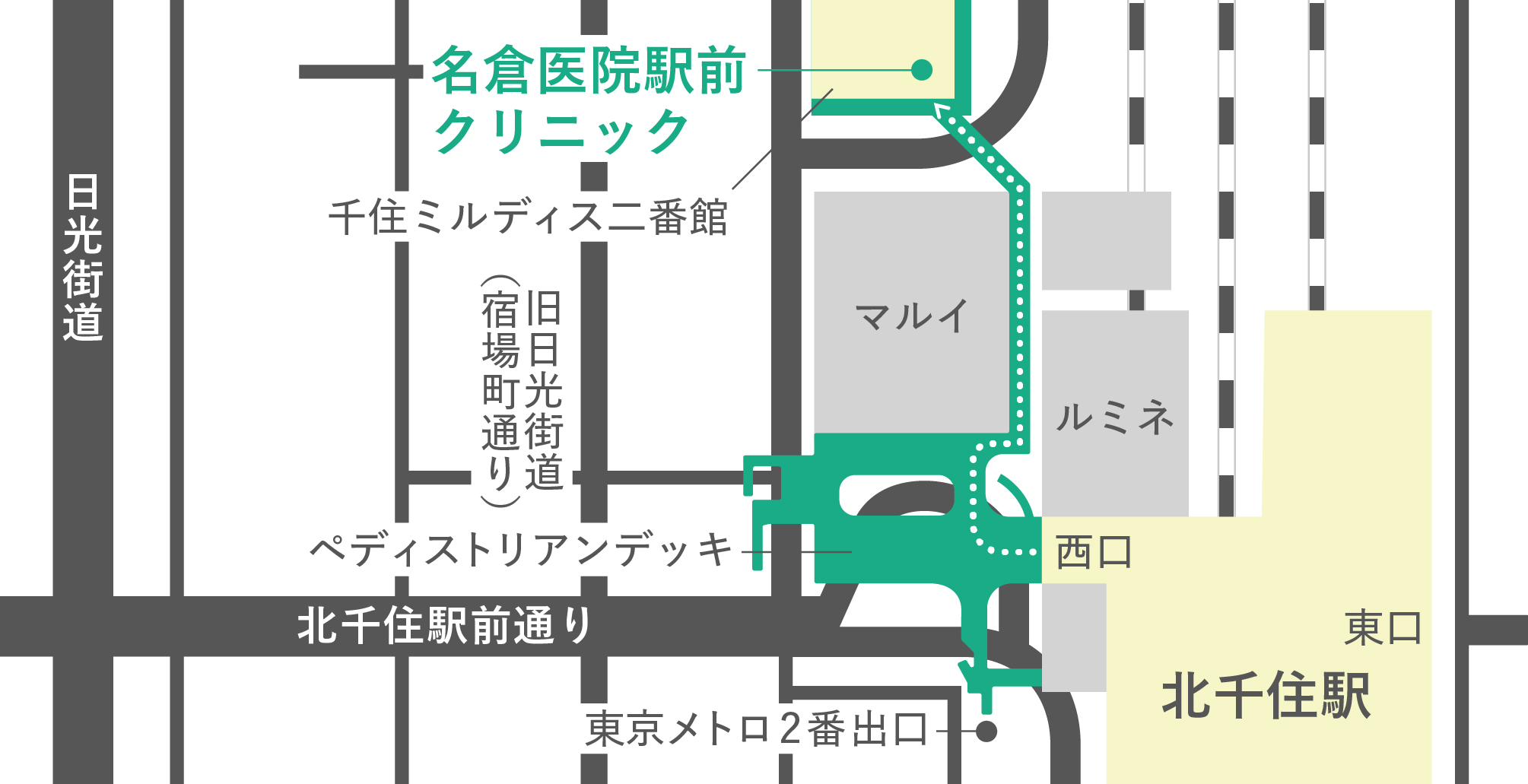

当院のご紹介

症状やご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

およそ250年前から千住の地で親しまれてきた名倉医院の分院として、その歴史の中で培われた知識や技術を土台として最新の医療を提供しております。

※手術やより高度な治療が必要と判断された場合は、適切な医療機関へご紹介させていただいております。