上腕骨外側上顆炎 (テニス肘)

肘の外側に痛みを感じる「テニス肘」は、正式には上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)と呼ばれる疾患です。名前に「テニス」とついていますが、テニスをしない方にもよく見られ、日常生活に支障をきたすことがあります。

症状と診断

主な症状の特徴

テニス肘では、肘の外側(親指側)に痛みを感じます。多くは徐々に痛みが強くなり、初期には違和感程度から始まるのが特徴です。以下のような動作で痛みが出ることがよくあります。

✅ 物を持ち上げるとき

✅ タオルを絞るとき

✅ ドアノブを回すとき

✅ 手首を反らせたり、握ったりする動作

安静にしている時は痛みが少ないことが多いですが、手首や指の使用によって症状が悪化します。

診断の流れ

整形外科では、まず症状の経過や日常動作との関係を詳しくお聞きします。次に、肘の外側を押して痛む「圧痛点」や、「中指伸展テスト(Thomsenテスト)」「Chairテスト」などを行います。

多くの場合、問診と身体診察のみで診断が可能です。必要に応じて、骨折や他の疾患との鑑別のためにレントゲンやMRIを行うこともあります。

原因とメカニズム

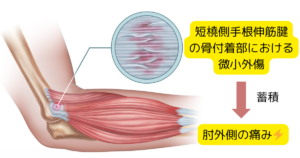

解剖学的な背景

テニス肘は、前腕の伸筋群(特に短橈側手根伸筋:ECRB)が上腕骨外側上顆に付着する部位に問題が生じる疾患です。この部分は日常的な手首の使用で負担がかかりやすく、腱に繰り返し微細損傷が起こることで発症します。

近年では、単なる「炎症」ではなく、腱の変性(tendinosis)が中心にあるとされ、慢性的な損傷による構造変化が関与していると考えられています。

主な原因とリスク因子

発症の主な原因は手首や指の使いすぎです。ラケットスポーツはもちろん、以下のような作業でも発症することがあります。

・パソコン操作

・調理や掃除などの家事

・楽器演奏

・手作業の多い仕事(大工・美容師・事務職など)

年齢的には30〜50代に多く、特に40代での発症が目立ちます。この年代は筋腱の柔軟性が低下しやすく、オーバーユース(使いすぎ)が発症に直結しやすいといえます。

発症のメカニズム

テニス肘は一度の大きな負荷ではなく、軽い負担の繰り返し(オーバーユース)によって、腱に小さな損傷が蓄積して起こります。これらがうまく回復できずに慢性の腱障害へと進行し、痛みや機能低下が生じるのです。

加齢による血流低下や修復能力の低下も、リスクを高める要因の一つです。

治療

保存的治療(手術以外の治療)

まず行うのは、保存的治療です。以下の方法を組み合わせて行います。

✅ 安静:

痛みを引き起こす動作を控える。

✅ 薬物療法:

NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の内服や外用薬を使用する。

✅ 物理療法:

アイシング、超音波治療、温熱療法など。

✅ 装具療法:

エルボーバンドで負担を軽減する。

✅ ステロイド注射:

即効性と比較的高い鎮痛効果が得られる。

*繰り返すとステロイドの副作用による腱の脆弱化リスクがあります。

✅ PRP療法:

自己血液から抽出した成長因子を患部に注射して組織修復を促進する。

※保険適用外で行っている医療機関は限られています。

✅ リハビリテーション:

ストレッチや筋力強化により前腕の柔軟性や筋持久力を向上させる。

ストレッチ例

ストレッチ例

保存的治療で改善が見られない場合、手術治療を検討することもあります。腱の切除・滑膜切除・骨表面の処置などを行い、負担の原因を取り除きます。多くは関節鏡視下で行う低侵襲手術で、術後の回復も比較的スムーズです。

ただし、手術適応となるのは全体の5〜10%程度で、多くの方は保存療法で改善が期待できます。

予防や再発防止

予防のためにできること

・適切な道具の選定

スポーツ用具やPC作業の環境を見直す。

・こまめなストレッチ

前腕の筋肉を1日数回、軽く伸ばす習慣をつけましょう。

・反復作業の合間に休憩を入れる

連続した使用を避けるだけでも負担は軽減します。

まとめ

テニス肘は、適切な治療と生活の見直しにより改善が期待できる疾患です。初期の段階で受診すれば、長期化や悪化を防ぐことができます。

肘の痛みが気になる方は、我慢せず早めに整形外科を受診して下さい。早期診断・早期治療で、再び快適な日常生活を取り戻せます。

当院では症状の段階に応じて最適な治療法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

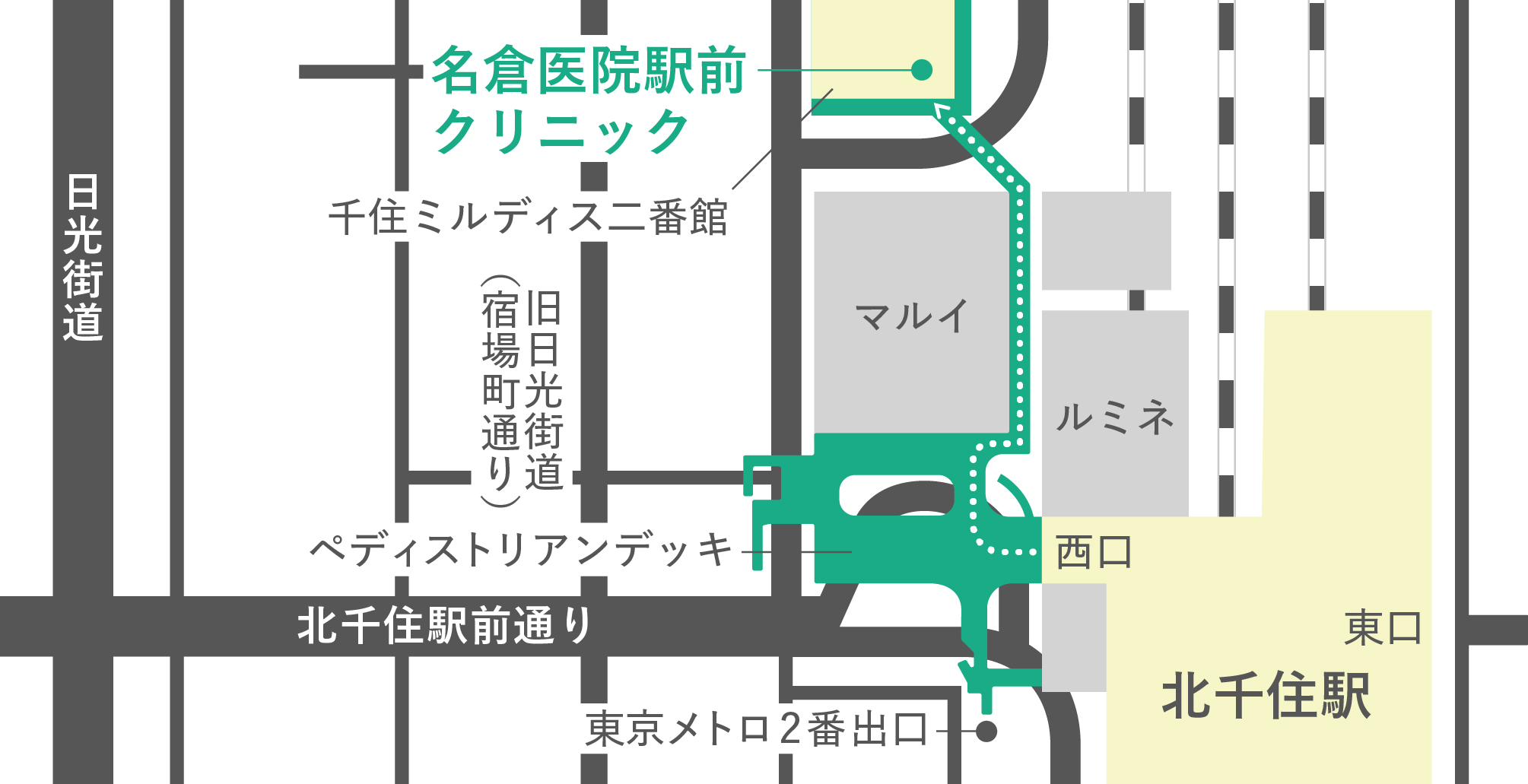

当院のご紹介

症状やご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

およそ250年前から千住の地で親しまれてきた名倉医院の分院として、その歴史の中で培われた知識や技術を土台として最新の医療を提供しております。

※手術やより高度な治療が必要と判断された場合は、適切な医療機関へご紹介させていただいております。