頚椎椎間板ヘルニア

頚椎椎間板ヘルニアとは、首の骨と骨の間にある「椎間板」(ついかんばん)という クッションのような組織が飛び出して、神経を圧迫する状態のことです。 この椎間板は、ゼリー状の「髄核」(ずいかく)と呼ばれる中心部分と、 それを包む固い「線維輪」(せんいりん)という外側の部分からできています。

年齢を重ねると椎間板の水分が減少し、弾力がなくなっていきます。 そうすると、ちょっとした動作でも髄核が線維輪を突き破って飛び出しやすくなるのです。 この状態がいわゆる「ヘルニア」です。

40歳を超えると発症率が高くなりますが、最近では30代の患者さんも増えています。 長時間のデスクワークやスマホの使用が、首に大きな負担をかけているためです。 「スマホ首」という言葉も聞かれるようになりました。

頚椎の中でも、特に5番目と6番目の椎骨の間、6番目と7番目の椎骨の間が よく問題となる部位です。 ここは首の動きが大きく、日常生活で特に負担がかかりやすい場所だからです。

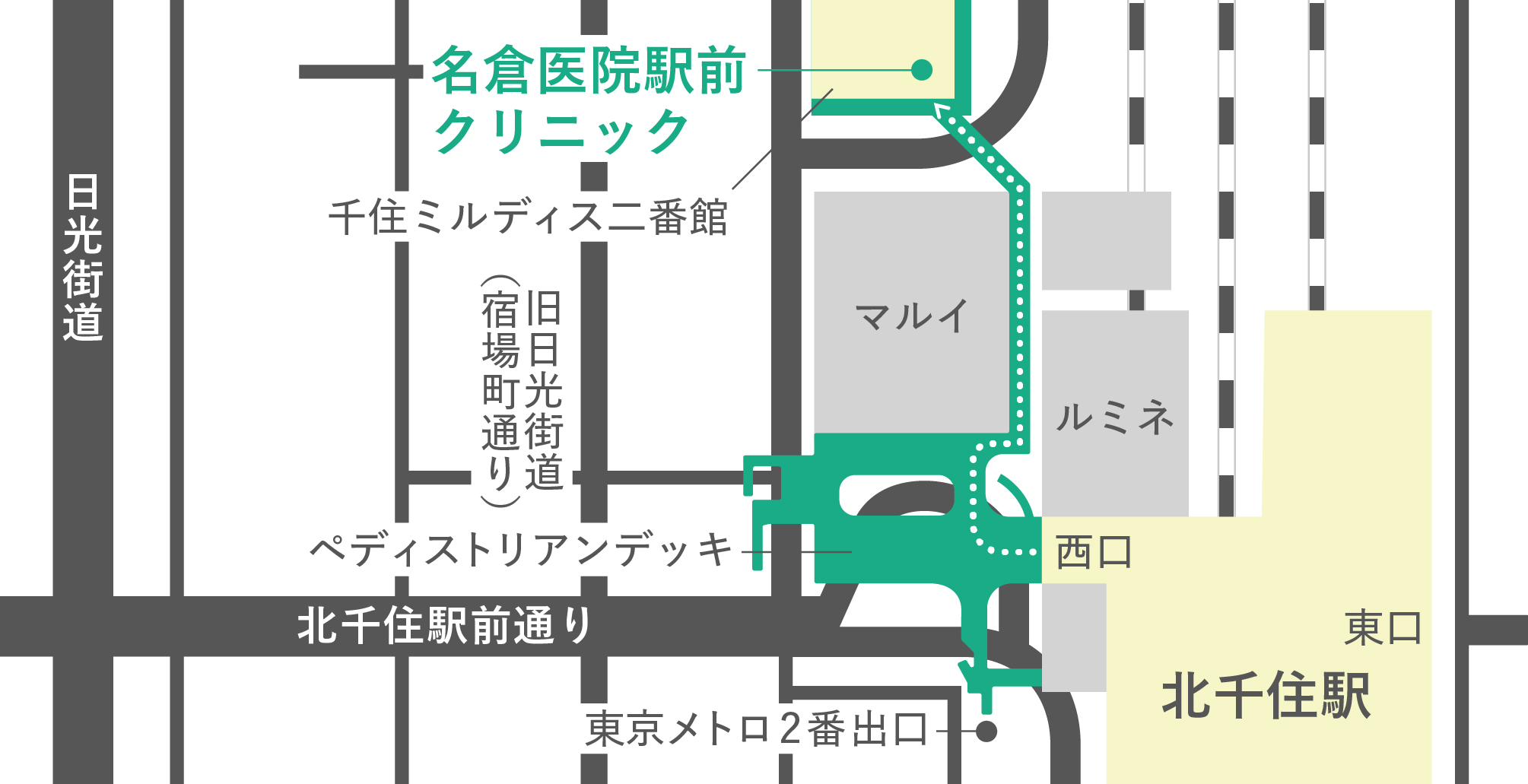

頚椎椎間板ヘルニアのMRI画像例

頚椎椎間板ヘルニアのMRI画像例

こんな症状は要注意

頚椎椎間板ヘルニアの症状は、飛び出した椎間板の髄核が圧迫する神経によって異なります。 まずは、どんな症状があるのか具体的に見ていきましょう。

首から肩にかけての痛みは一般的な症状です。 しかし、痛みはそこだけにとどまらず、肩、腕、手にまで広がることがあります。 これは神経が圧迫されることにより、神経が支配する領域に痛みが生じるためです。

手や指のしびれも重要な症状の一つです。 特に、親指から薬指にかけてのしびれが多く見られます。 このしびれは、朝起きたときに強く感じることが多いのも特徴です。

握力の低下も見逃せない症状です。 「物を落としやすくなった」「ペットボトルの蓋が開けにくい」など、 日常生活の中で気づくことが多いでしょう。

筋力の低下は段階的に進むことが多いので、気づいたときには かなり進行していることもあります。 特に、肩を上げる動作や肘を曲げる動作が 弱くなることが多いです。

重度になると、歩行に影響が出ることもあります。 これは脊髄(せきずい)という重要な神経が圧迫された場合に起こります。 「歩いているときにふらつく」「階段の昇り降りが難しい」などの症状が現れたら、 すぐに医療機関を受診することをお勧めします。

治療法

頚椎椎間板ヘルニアの治療は、まず保存療法(手術をしない治療)から始めるのが一般的です。 実は、約7~8割の患者さんが保存療法で改善しています。

薬物療法では、痛み止めや筋肉の緊張をほぐす薬を使用します。 また、神経の痛みに特化した薬も効果的です。 ただし、薬は対症療法なので、改善するためには他の治療も合わせて行う必要があります。

牽引療法(けんいんりょうほう)は、首を優しく引っ張ることで 圧迫されている神経の負担を軽減する治療法です。 ただし、症状が重い場合は避けたほうが良いこともあるので、 医師の指示に従ってください。

手術が必要になるのは、保存療法で効果が得られない場合や、 神経の圧迫が重度で日常生活に大きな支障がある場合です。 近年は負担が少ない最小侵襲手術も普及しています。

予防・改善方法

日常生活での予防・改善方法も重要です。 スマートフォンを使うときは、目線と同じ高さに持ち上げるようにしましょう。 デスクワークの際は、パソコンの画面が目線よりやや下になるように調整し、 1時間に1回は立ち上がって首や肩をストレッチすることをお勧めします。また、正しい姿勢を身につけることも大切です。

枕の高さは高すぎても低すぎても首に負担がかかります。 横になったときに、首が真っ直ぐになる高さが理想的です。

喫煙は椎間板ヘルニアにとって悪影響を及ぼしますので禁煙することが望ましいです。

早期発見・早期治療が重要ですので、腕まで放散するような痛み・痺れを認めた場合は早期に整形外科を受診することをお勧めします。 適切な診断と治療により、多くの方が日常生活に復帰しています。

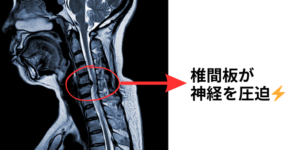

当院のご紹介

症状やご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

およそ250年前から千住の地で親しまれてきた名倉医院の分院として、その歴史の中で培われた知識や技術を土台として最新の医療を提供しております。

※手術やより高度な治療が必要と判断された場合は、適切な医療機関へご紹介させていただいております。