頚椎症性脊髄症

頚椎症性脊髄症では、首の骨の変化によって脊髄が圧迫されることで、首だけでなく手足にも様々な症状が現れます。最も初期には、手のしびれや細かい作業のしにくさが見られ、次第に歩きづらさや筋力低下などが加わってきます。

例えば、「手指がジンジンする」「箸が使いにくくなった」「階段で足がもつれる」「足裏に違和感がある」などの訴えは、初期症状の代表です。進行すると、排尿や排便の障害、歩行障害に伴う転倒、感覚の異常といった深刻な症状も現れてくるため、これらに心当たりのある方は早めの受診が重要です。

頚椎症性脊髄症とは?

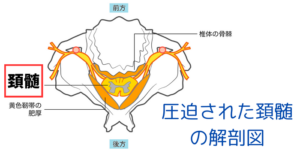

頚椎症性脊髄症は、加齢に伴う骨や椎間板、靱帯の変化が原因となって、首の中を通る脊髄が圧迫されることで起こる疾患です。脊髄は脳からの命令を手足へ伝える大切な神経の束であり、その通り道である脊柱管に問題が起きると、手足や体幹にまで症状が及ぶのです。

50代以降に多くみられますが、生活習慣や体質によっては40代から発症する方もいます。また、男性にやや多く見られるものの、女性でも珍しい疾患ではありません。

症状の特徴

症状はゆっくりと進行することが多く、初期には手指のしびれから始まります。特に朝の起床時や、首を後ろに反らせたときに強く感じることが多いのが特徴です。進行すると、ボタンをかける、お箸を使う、ペットボトルのフタを開けるなどの日常の細かい動作が困難になってきます。

さらに、足元がもつれて歩きづらくなり、「まっすぐ歩けない」「階段の昇り降りが怖い」といった訴えに発展します。これらの歩行障害は、痙性歩行(けいせいほこう)と呼ばれる独特の歩き方になることもあります。

進行すると、筋力低下や筋萎縮がみられ、握力の低下や転倒の頻度が増えてきます。最重症になると、排尿・排便障害、感覚の異常(熱さや痛みが分からない)、さらにはめまいやふらつきといった全身症状も現れるようになります。

診断の流れ

診断は、まず症状の詳しい問診から始まります。「いつから」「どんなふうに」「日常生活で何が困っているか」といった情報を伺い、神経学的検査(反射、筋力、感覚、歩行の観察など)を行います。

画像診断では、まずレントゲン撮影を行い、頚椎の骨の変形や椎間板の狭小化などを確認します。次により詳細な情報を得るためMRI検査を実施し、脊髄がどの位置でどの程度圧迫されているかを評価します。必要に応じて、CTや脊髄誘発電位検査も行うことで、より正確な診断を可能にします。

治療方法について

頚椎症性脊髄症の治療は、症状の程度により「保存療法」と「手術療法」に分かれます。

軽度〜中等度の場合は、まず保存療法が行われます。頚椎カラーを装着し、首を安静に保ちながら、薬物療法やリハビリを並行して行います。薬物療法では、ビタミンB12製剤や神経障害性疼痛に効く薬剤が使用されます。リハビリでは姿勢の改善や筋力の維持を目指し、等尺性運動や物理療法が行われます。

症状が進行している場合や、保存療法で改善がみられない場合には、手術療法が検討されます。手術では、圧迫された脊髄のスペースを広げることが目的です。首の前方からアプローチする「前方除圧固定術」や、後方から行う「椎弓形成術」があります。最近では、内視鏡を用いた低侵襲手術も選択肢の一つです。

予防のために

年齢的な変化のため確立された予防法はありませんが、正しい姿勢を保ち、長時間の前かがみ姿勢を避けることが大切です。高すぎる枕の使用を避け、適度なストレッチや筋力トレーニングを日常的に取り入れることも大切です。本疾患になると軽微な外傷でも四肢麻痺になる可能性があるため、転倒には十分な注意が必要です。症状を認めた場合は放置せず早急に医療機関を受診してください。

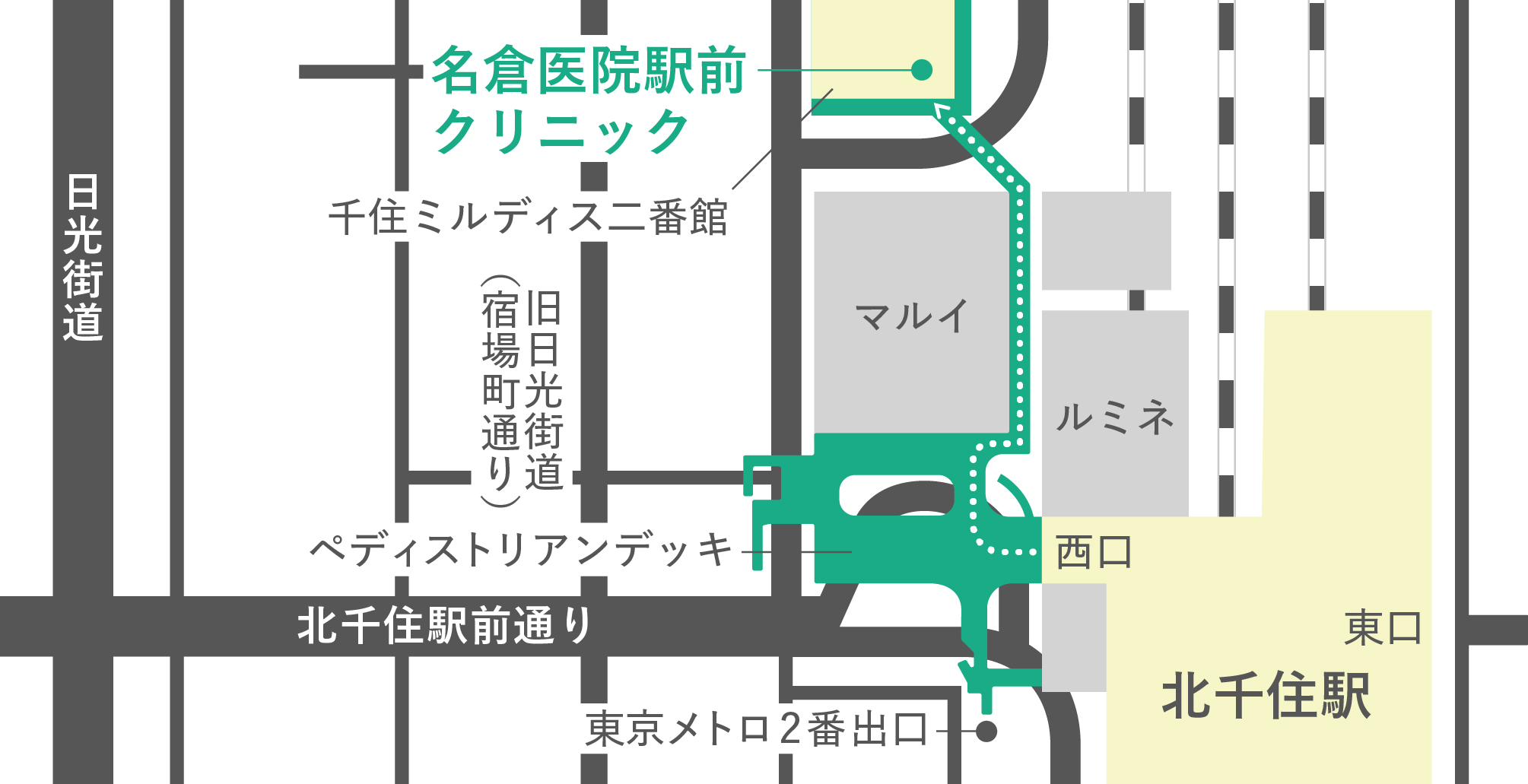

当院のご紹介

症状やご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

およそ250年前から千住の地で親しまれてきた名倉医院の分院として、その歴史の中で培われた知識や技術を土台として最新の医療を提供しております。

※手術やより高度な治療が必要と判断された場合は、適切な医療機関へご紹介させていただいております。