凍結肩(五十肩)

肩が痛くて腕が上がらない、夜中に肩の痛みで目が覚めてしまう。そんな症状でお悩みではありませんか?それはもしかすると「五十肩」かもしれません。

五十肩は、正式には「凍結肩(とうけつかた)」や「肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)」と呼ばれる疾患です。50歳前後に多く見られることから「五十肩」という通称で知られています。

超音波画像検査

超音波画像検査

原因と症状

五十肩が起こる仕組み

五十肩は、肩関節を包んでいる「関節包(かんせつほう)」という袋状の組織に炎症が起こり、その後、関節包が線維化して硬く縮んでしまうことで発症します。この変化により、関節の動きが大きく制限されてしまいます。

肩関節は人体の中で最も可動域が広く、関節包が柔軟に伸び縮みすることで自由な動きが可能となっています。しかし、炎症後に関節包が硬くなると、まるで肩が凍りついたかのように動かせなくなってしまいます。

主な症状

五十肩の代表的な症状は以下の3つです。

1. 肩の痛み

とくに夜間に痛みが強くなることが多く、痛みで目が覚めてしまうこともあります。服の着脱や髪を洗うといった日常の動作でも、鋭い痛みが走ることがあります。

2. 肩の動きの制限

腕を上げたり後ろに回したりといった動作が困難になります。背中に手を回す、エプロンの紐を結ぶ、ファスナーを上げるなどの動作が難しくなります。

3. 肩周囲の筋力低下

痛みや可動域制限により肩を動かさなくなることで、筋肉が次第に衰えていきます。特に三角筋(さんかくきん)という肩の筋肉が萎縮することがあります。

なりやすい人の特徴

五十肩は40~60歳代に多くみられます。とくに以下のような方は注意が必要です。

🔴糖尿病をお持ちの方:

五十肩の発症リスクが高く、難治性になる傾向があります。

🔴甲状腺疾患、心疾患をお持ちの方:

関連が指摘されています。

🔴肩をあまり動かさない生活習慣:

デスクワーク中心や運動不足により、肩関節の柔軟性が失われやすくなります。

段階別治療法

3つの進行段階

五十肩は自然経過により、以下の3段階を経て進行・回復していきます。

第1段階:炎症期(発症から約1〜2ヶ月)

肩関節に炎症が強く起こり、夜間痛が顕著です。動きはまだ保たれている場合がありますが、痛みで動かしにくくなります。

第2段階:拘縮期(6ヶ月〜1年)

炎症が落ち着く一方で関節包の線維化が進み、可動域が著しく制限される時期です。動かすと痛みが出ます。

第3段階:回復期(1年〜2年)

関節包の硬さが徐々に改善され、肩の動きと痛みが少しずつ回復していきます。

段階に応じた治療方法

✅ 炎症期

・消炎鎮痛剤(NSAIDs)の内服

・ステロイド+ヒアルロン酸の関節内注射

・安静が基本で、可能な範囲でゆっくり動かす

✅ 拘縮期

・リハビリ

(温熱療法・ストレッチ・可動域訓練)

・ホームエクササイズ

(例:振り子運動、タオル体操)

無理なく動かすことが重要で、過度な痛みを伴わない範囲での訓練が推奨されます

✅ 回復期

・積極的なリハビリ(可動域改善)

・筋力トレーニング(肩機能の正常化)

予防のために

再発予防と発症リスクを減らすコツ

・肩の運動習慣をつける

朝や仕事の合間に、腕を大きく回したり、肩甲骨を動かしたりすることで、関節の柔軟性を保ちます。

・正しい姿勢を意識する

猫背や巻き肩は肩に負担をかけます。椅子に深く腰掛けて背筋を伸ばすなど、日常姿勢を見直しましょう。

・肩を冷やさない

特に冬季は血行が悪くなるため、肩周囲を温かく保つことが予防になります。

日常生活での工夫

痛みの強い時期の対処法

就寝時は痛みのある側を上にして横向きになり、抱き枕を使用すると楽になります。入浴で肩を温めるのも有効です。

服の着脱方法の工夫

着るときは患側から袖を通し、脱ぐときは健側から抜くとスムーズです。

適度な運動の継続

痛みがあると運動を避けがちですが、医師や理学療法士の指導のもとで行う運動は回復を促します。

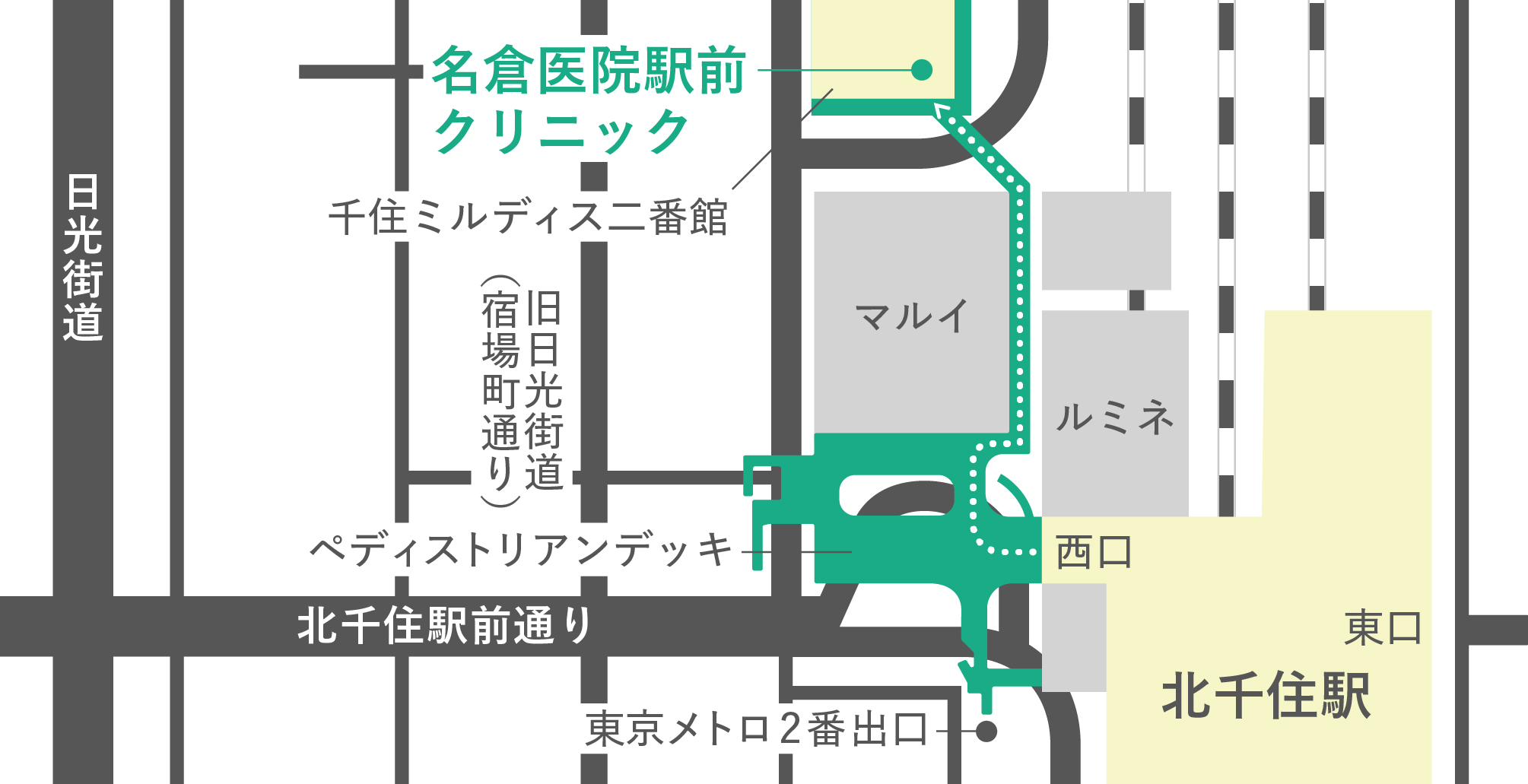

当院のご紹介

症状やご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

およそ250年前から千住の地で親しまれてきた名倉医院の分院として、その歴史の中で培われた知識や技術を土台として最新の医療を提供しております。

※手術やより高度な治療が必要と判断された場合は、適切な医療機関へご紹介させていただいております。