投球障害肩

野球のピッチャーや外野手、バレーボールのアタッカーなど、繰り返し腕を振るスポーツに多く見られる肩の障害が「投球障害肩(とうきゅうしょうがいかた)」です。これは特定のひとつの病気ではなく、投球動作によって肩の関節や筋肉に過度な負担がかかり生じる障害の総称を指します。

「肩の痛みで思うように投げられない」「投球後にズキズキする」といった症状に悩む方は少なくありません。ここでは、投球障害肩の仕組みから予防法までを整形外科専門医が解説いたします。正しい知識を身につけることで、肩を守りながら長くスポーツを楽しむことが可能になります。

投球障害肩の基本知識

投球障害肩は、投げる動作を繰り返すことで肩関節に微細な損傷や炎症が積み重なり発症します。特に野球選手に多いことから「野球肩」と呼ばれることもあります。

肩関節は、上腕骨の丸い骨頭が肩甲骨の受け皿(関節窩)にはまり込む「球関節」です。人体の中で最も可動域が広い反面、安定性を保つのが難しい構造です。

投球では足・体幹から肩、腕、手首へと力が連鎖的に伝わります。この流れを「キネティックチェーン(運動連鎖)」と呼びます。運動連鎖が正しく働けば肩への負担は分散されますが、筋疲労やフォームの乱れでエネルギー伝達が不十分になると肩関節に過大な負荷が集中してしまいます。

特に注意すべき局面は下記2つです。

🔴コッキング期後期

腕を大きく後ろに引いた際に肩前方の靭帯に強いストレスがかかる

🔴フォロースルー期

投げ終えた腕を減速させるときにローテーターカフ(回旋筋腱板)や肩後方の組織に大きな負荷がかかる

種類と発生メカニズム

投球障害肩にはいくつかのタイプがあります。それぞれの特徴を理解することが、適切な対処の第一歩です。

① オーバーユース(使いすぎ)による微細損傷

最も多いタイプです。日々の投球で腱や関節包、関節唇に小さな傷が繰り返し生じ、やがて

・SLAP損傷(関節唇上部の断裂)

・腱板断裂

・関節包の弛緩

といった明確な障害へ進展することがあります。

② インターナルインピンジメント

投球時の極端な肩の回旋により、腱板が上腕骨頭と肩甲骨の突起(肩峰)や関節唇の間で挟み込まれる状態です。長期化すると腱板損傷や炎症の原因になります。

また、繰り返す投球により靭帯が緩むと肩関節の安定性が低下し、亜脱臼や脱臼を引き起こすこともあります。

③ 肩甲骨の機能不全

肩甲骨は肩関節の土台です。猫背姿勢や筋力低下で肩甲骨の動きが悪くなると、肩に余計な負担がかかり障害を招きやすくなります。現代人ではデスクワークやスマホ使用により肩甲骨周囲の柔軟性低下が増えており、投球障害のリスク要因となります。

予防法と対策

投球障害肩は正しいフォームや適切な身体づくりで予防が可能です。

1. 投球フォームの改善

下半身から体幹、肩、腕へと力を効率よく伝える運動連鎖を身につけることが重要です。肩だけで投げるのではなく、全身を使ったフォームを意識しましょう。

2. 体幹・下半身の筋力強化

体幹(腹筋・背筋・側腹筋)や股関節周囲の筋肉を強化すると、肩の負担を減らせます。プランク・スクワット・ランジといった基礎的なトレーニングから始め、徐々に投球動作に近いエクササイズへ発展させましょう。

3. 肩甲骨周囲の柔軟性維持

肩甲骨を寄せる、上下に動かすなどの日常的な運動で可動性を保ちます。タオルストレッチや壁を使ったエクササイズも効果的です。

4. 休養とコンディション管理

投球数の制限、休養日、十分な睡眠と栄養補給は予防の基本です。特に成長期の選手は骨や筋肉が未発達なため、過度な練習は避ける必要があります。痛みを感じた場合は無理をせず、早めに専門医を受診してください。

5. ウォームアップとクールダウン

投球前には入念な準備運動で肩関節や筋肉を温め、投球後にはクールダウンやアイシングで炎症を抑えましょう。こうした習慣は障害予防に直結します。

まとめ

投球障害肩は「予防できるスポーツ障害」です。正しいフォームの習得、全身のバランスを整えるトレーニング、十分な休養とコンディション管理を意識することで、肩を長く健康に保てます。

もし肩の痛みや違和感がある場合は、我慢せず整形外科専門医にご相談ください。早期に適切な診断と治療を受けることで、競技への早期復帰や再発予防につながります。

大切な肩を守り、安心してスポーツを続けていきましょう。

当院のご紹介

症状やご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

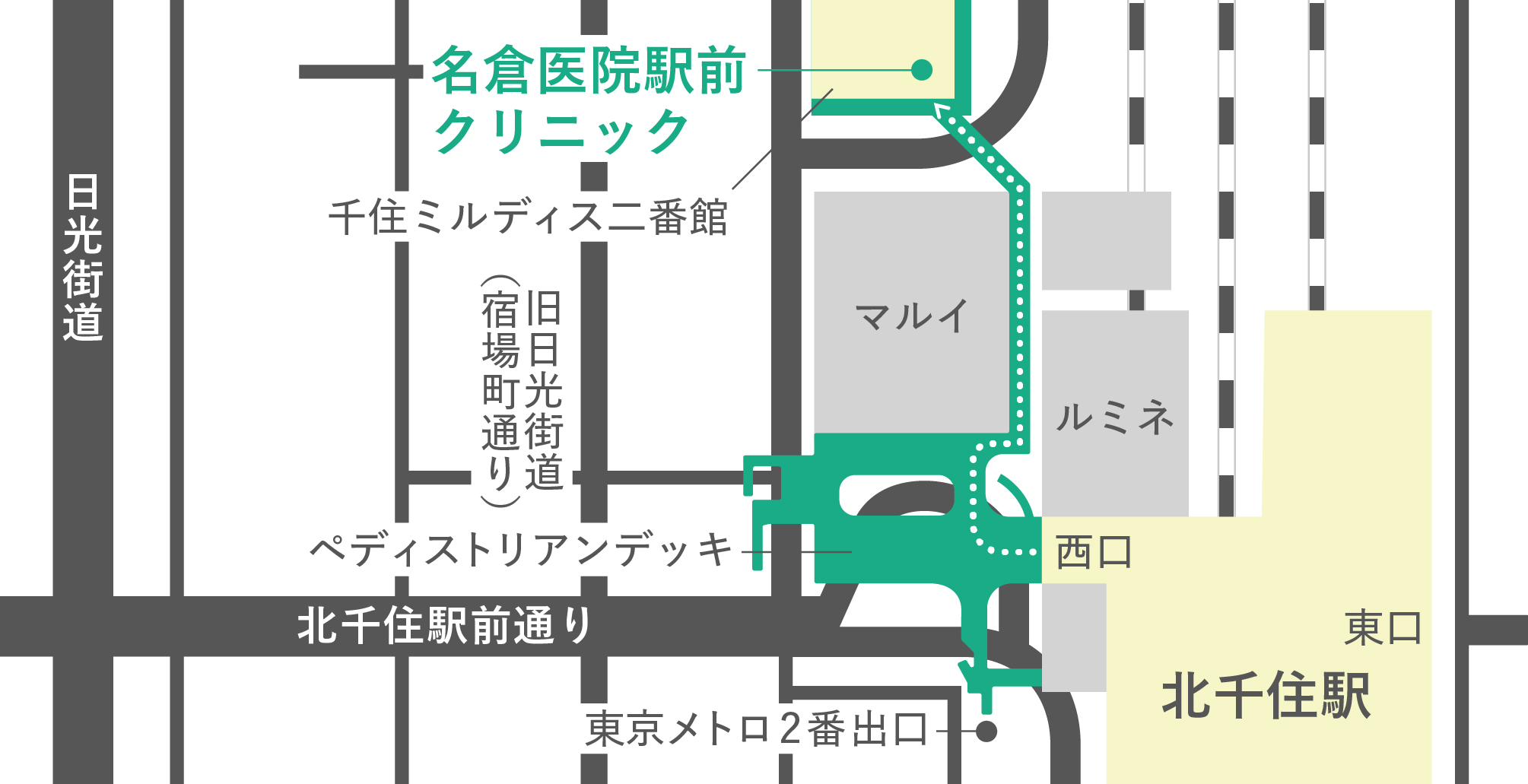

およそ250年前から千住の地で親しまれてきた名倉医院の分院として、その歴史の中で培われた知識や技術を土台として最新の医療を提供しております。

※手術やより高度な治療が必要と判断された場合は、適切な医療機関へご紹介させていただいております。